L’Unione Europea investe ingenti risorse finanziarie a sostegno dell’innovazione e della ricerca. L”obiettivo finale di queste azioni è di stimolare la crescita dei paesi membri e di ridurre i divari di sviluppo esistenti a livello regionale. Questo saggio propone una valutazione ex-ante delle politiche per l’innovazione che le regioni europee hanno programmato di attivare nel ciclo di programmazione 2014-2020. L’analisi considera i risultati ottenuti utilizzando l’approccio controfattuale e un modello di equilibrio economico generale che consente di stimare l’effetto delle politiche su tutte le variabili macroeconomiche di ciascuna regione.

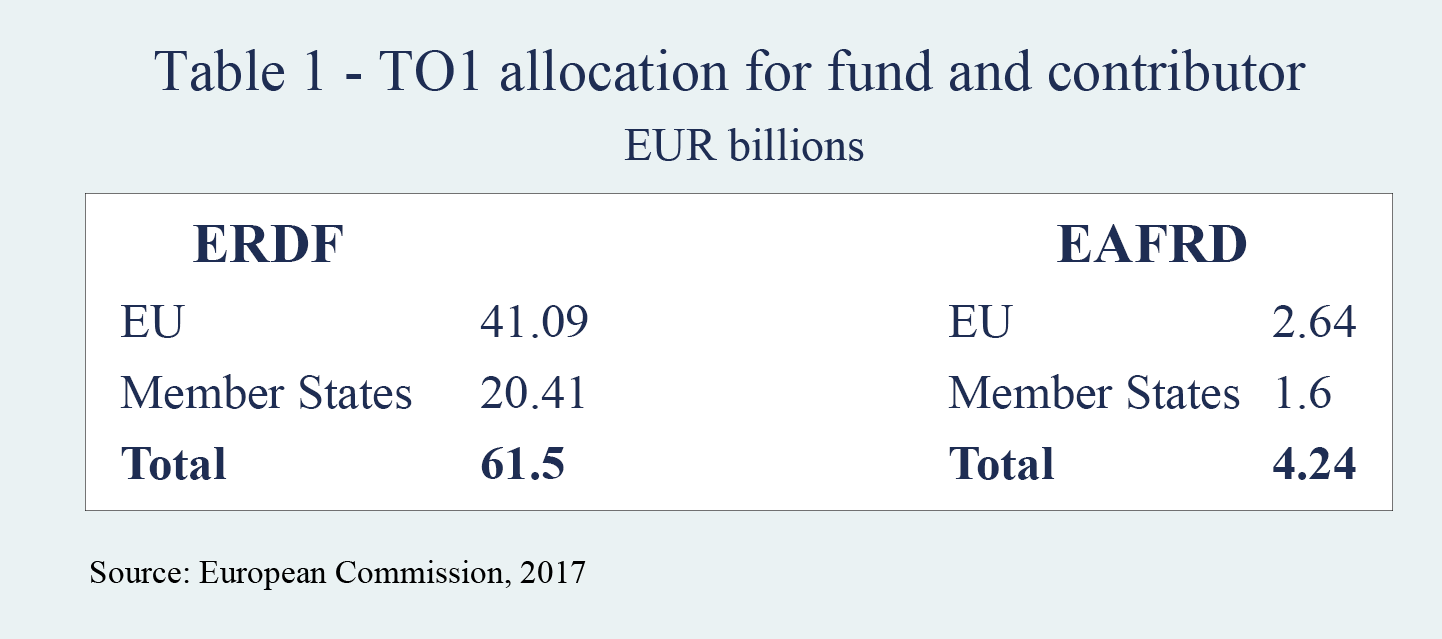

Le risorse finanziarie per l’innovazione e la ricerca I Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (SIE) della politica di coesione destinate al sostegno della ricerca e dell’innovazione ricadenti nell’Obiettivo Tematico 1, ammontano per il periodo 2014-2020 a 43,73 miliardi di euro. Se a questi fondi si aggiungono circa 22 miliardi di contribuzione nazionale, i fondi totali saranno 65,75 miliardi di euro. Una sintesi dei principali canali di finanziamento è riportata in tabella 1. [1] I principali beneficiari di queste risorse sono la Polonia, a cui sono destinati 8,4 miliardi di euro (19,29% del totale), la Spagna (5 miliardi; 11,5%), la Germania (4 miliardi; 9,2%) e l’Italia che, con 3,99 miliardi, è destinataria del 9,1% delle risorse totali. Si può, quindi, dire che la ripartizione dei fondi è molto concentrata a favore di pochi paesi: Polonia, Spagna, Germania e Italia assorbono quasi il 50% dei fondi SIE destinati all’OT1. Inoltre, si ricordi che ogni stato membro alimenta la disponibilità dei fondi con una quota di cofinanziamento nazionale, che è molto eterogenea tra i 28 paesi dell’UE: si passa dalla quota massima del 65% prevista dall’Austria, al 15% di Bulgaria, Croazia, Ungheria e Lituania.[2] La ripartizione di queste risorse è correlata con il livello di sviluppo delle diverse aree dell’UE: se si considerano solo le risorse destinate ai programmi operativi regionali, si ottiene che più del 53% delle risorse dell’OT1 sono destinate alle regioni in ritardo di sviluppo, il 13,41% alle regioni in transizione, il 22,42% alle regioni più sviluppate e la restante parte, circa il 10%, è suddivisa tra programmi nazionali e di cooperazione interregionale.

[1] I principali beneficiari di queste risorse sono la Polonia, a cui sono destinati 8,4 miliardi di euro (19,29% del totale), la Spagna (5 miliardi; 11,5%), la Germania (4 miliardi; 9,2%) e l’Italia che, con 3,99 miliardi, è destinataria del 9,1% delle risorse totali. Si può, quindi, dire che la ripartizione dei fondi è molto concentrata a favore di pochi paesi: Polonia, Spagna, Germania e Italia assorbono quasi il 50% dei fondi SIE destinati all’OT1. Inoltre, si ricordi che ogni stato membro alimenta la disponibilità dei fondi con una quota di cofinanziamento nazionale, che è molto eterogenea tra i 28 paesi dell’UE: si passa dalla quota massima del 65% prevista dall’Austria, al 15% di Bulgaria, Croazia, Ungheria e Lituania.[2] La ripartizione di queste risorse è correlata con il livello di sviluppo delle diverse aree dell’UE: se si considerano solo le risorse destinate ai programmi operativi regionali, si ottiene che più del 53% delle risorse dell’OT1 sono destinate alle regioni in ritardo di sviluppo, il 13,41% alle regioni in transizione, il 22,42% alle regioni più sviluppate e la restante parte, circa il 10%, è suddivisa tra programmi nazionali e di cooperazione interregionale.

Obiettivi e valutazione delle politiche Alcuni obiettivi delle politiche per l’innovazione sono espliciti e ben definiti: per esempio, è noto che l’UE si prefigge di raggiungere entro il 2020 la quota del 3% degli investimenti in R&D rispetto al PIL. Altri obiettivi derivano dall’impatto atteso del sostegno pubblico alle attività innovative: è certo che lo scopo finale è di promuovere la crescita duratura dei paesi membri e ridurre i divari di sviluppo tra le regioni europee. L’impatto finale delle politiche potrà essere rivelato tra qualche anno, ma sin d’ora è possibile effettuare una valutazione degli effetti attesi. In tale direzione, questo contributo presenta i risultati della valutazione ex-ante ottenuti utilizzando il modello RHOMOLO (versione semplificata del “Regional Holistic Model” – RHOMOLO – sviluppato dalla Commissione Europea (Joint Research Center)), che è un modello di equilibrio economico generale in grado di stimare l’impatto della politica sugli equilibri macroeconomici del 2023 di tutte le regioni europee. Nell’attuale versione, il modello RHOMOLO considera 267 regioni europee e disaggrega le economie regionali in cinque settori (agricoltura, produzione, costruzioni, servizi di business, finanza, servizi pubblici). In RHOMOLO, il settore della ricerca e sviluppo è modellato su base nazionale e genera esternalità positive (gli spillover tecnologici) che hanno un effetto diretto sulla produttività totale dei fattori delle regioni di ciascun paese. Si assume che gli investimenti in R&D consentano a ciascuna regione di ottenere elevati livelli di assorbimento della tecnologia prodotta da altri e, quindi, di raggiungere più rapidamente la frontiera della conoscenza. L’idea del modello fa leva, pertanto, sulla possibilità di prevedere un processo di convergenza tecnologica, in cui la velocità della convergenza cresce all’aumentare dell’iniziale divario tecnologico tra leader e follower [vedi anche Aiello e Cardamone (2012) e Aiello e Foglia (2017)].

Come si misura l’impatto delle politiche per l’innovazione La nostra analisi fa riferimento (i) alle risorse totali programmate per il periodo 2014-2020 a sostegno degli investimenti in R&S di ciascuna regione europea e (ii) all’impatto che esse hanno sulla produttività totale dei fattori. Questo impatto è stato stimato da Brandsma et al (2015), i quali dimostrano che l’aumento medio della TFP osservabile nel 2023 ascrivibile alle politiche europee per l’innovazione sarebbe pari allo 0,49%. L’aspetto di originalità del nostro contributo è di considerare i dati delle variazioni della TFP regionale (Brandsma et al 2015) come uno shock esogeno degli equilibri macroeconomici e di utilizzare il modello RHOMOLO (versione semplificata) per analizzare l’impatto delle politiche in R&S sulle seguenti variabili regionali: PIL, occupazione totale, consumi, investimenti, esportazioni, importazioni, disoccupazione e salari in settori a basso, medio e alto contenuto tecnologico. Date le politiche per l’innovazione del ciclo di programmazione 2014-2020, il loro effetto su ciascuna variabile macroeconomica è pari alla differenza tra il valore al 2023 ottenuto dalla simulazione con la politica e il valore contro-fattuale che osserveremmo in assenza dell’intervento. Per ciascuna variabile di interesse, entrambi i valori al 2023 (con e senza politiche per l’innovazione) sono ottenuti dalla simulazione realizzata con il modello Rhomolo. L’ipotesi di questa valutazione è che tutte le risorse programmate siano spese e che la qualità degli investimenti sia omogenea tra le regioni che attuano i programmi di innovazione.

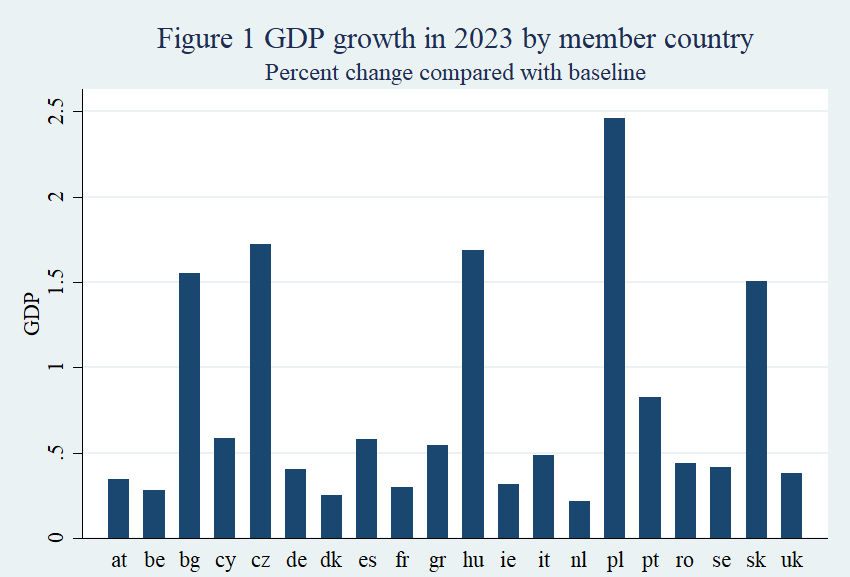

Gli effetti attesi sul PIL nazionale Nel 2023, il PIL dell’UE potrebbe aumentare dello 0.67% rispetto al valore che osserveremmo nello stesso anno nello scenario contro-fattuale. A livello di singoli paesi, le variazioni del PIL saranno elevate in Estonia (+2,59%), Polonia (+2,46%), Lettonia (+2%), Lituania (+1,89%), Repubblica Ceca (+1,72%), Bulgaria (+1,55%), mentre il PIL registrerà variazioni molto più contenute in Olanda (+0,21%), Danimarca (+0,25%) e Belgio (+0,28%) (figura 1) . Le politiche a sostegno dell’innovazione potrebbero determinare un incremento, al 2023, del PIL italiano pari allo 0,49% in più rispetto a quello che dovremmo osservare senza alcuna politica per l’innovazione. Una prima indicazione della simulazione è che la variazione annuale del PIL al 2023 è elevata per i paesi dell’Europa dell’Est, mentre i vantaggi delle politiche per l’innovazione risulterebbero essere marginali per tutti gli altri paesi membri. Tuttavia, il dato medio nazionale coglie in parte le differenze dell’impatto sulle singole regioni, che rappresentano l’aggregato geografico di riferimento delle azioni territoriali della politica di coesione dell’UE e che, in quanto tali, sono l’unità statistica su cui si basa l’intero modello RHOMOLO.

. Le politiche a sostegno dell’innovazione potrebbero determinare un incremento, al 2023, del PIL italiano pari allo 0,49% in più rispetto a quello che dovremmo osservare senza alcuna politica per l’innovazione. Una prima indicazione della simulazione è che la variazione annuale del PIL al 2023 è elevata per i paesi dell’Europa dell’Est, mentre i vantaggi delle politiche per l’innovazione risulterebbero essere marginali per tutti gli altri paesi membri. Tuttavia, il dato medio nazionale coglie in parte le differenze dell’impatto sulle singole regioni, che rappresentano l’aggregato geografico di riferimento delle azioni territoriali della politica di coesione dell’UE e che, in quanto tali, sono l’unità statistica su cui si basa l’intero modello RHOMOLO.

Gli effetti attesi sul PIL regionale La variazione attesa del PIL regionale varia dal massimo (+5,09%) osservato nel caso della regione polacca di Lubelskie ad un valore negativo (-0,2%) che si avrebbe nella regione PT30. È interessante notare che tassi di crescita superiori al 3% si avrebbero nel caso di regioni polacche (PL31 (+3,9%); PL32 (+5,09%); PL33 (+3,39%); PL34 (+3,24%) e PL62 (+3,06%). Il dominio dell’est si osserva anche quando si considerano i tassi di variazione del PIL compresi tra il 2% e il 3%: su 21 casi, solo 2 regioni [ITF4 (+2,33%) e PT11 (+2,49%)] non appartengono a quell’area dell’UE. I dati della simulazione indicano che per ben 212 regioni europee, la crescita del PIL del 2023, sebbene positiva, sarà inferiore all’1%. Inoltre, per dieci regioni il PIL registrerà una crescita prossima allo zero e, tra queste regioni, ben sei sono Italiane (Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Sardegna, Trentino Alto Adige).

Aggregando le regioni per livello di sviluppo, si ha che le regioni europee più sviluppate potrebbero registrare una crescita media del PIL dello 0,17%, mentre per quelle meno sviluppate, il tasso di variazione medio pari all’1,49%. Considerando le regioni italiane, le performance migliori sono registrate dalla Puglia (+2,32%) seguita, dalla Calabria (+1.63%), dalla Sicilia (+1,57%) e dalla Basilicata (+0,46%). E’ evidente che, a parità di altre condizioni, le politiche a sostegno dell’innovazione e della ricerca potranno generare riduzioni dei divari di crescita del PIL aggregato delle regioni europee.

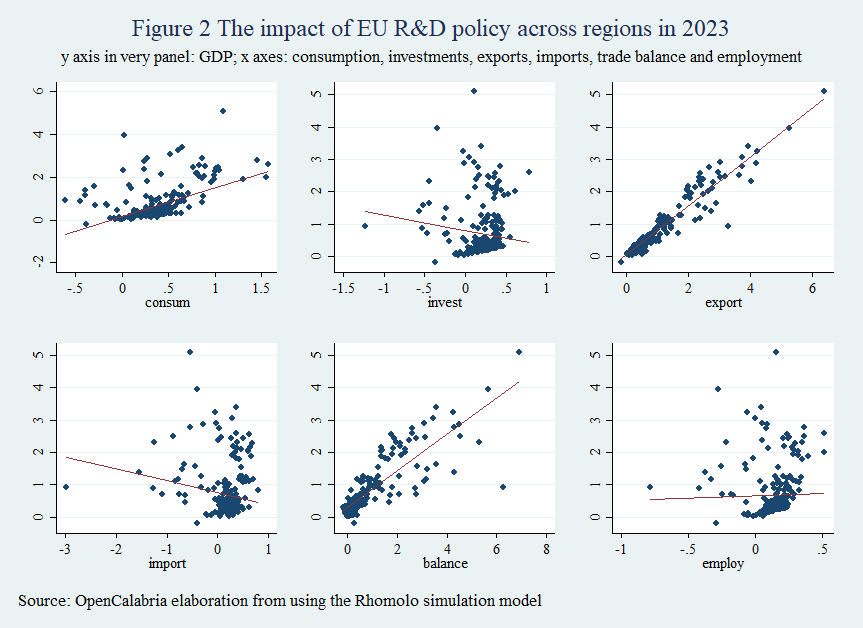

Regioni europee a basso livello di investimenti ed occupazione e ad alto livello di apertura commerciale Oltre all’impatto sul PIL, il modello RHOMOLO consente di misurare anche gli effetti delle politiche sulle componenti della domanda aggregata e sull’occupazione regionale del 2023. Un modo sintetico per rappresentare tutta l’informazione quantitativa prodotta dalla simulazione è la figura 2, in cui si riporta l’impatto sul PIL e sulle altre variabili.

In ciascun panel è indicata anche la retta che interpola i dati, che informa sulla correlazione che esiste tra ciascuna coppia di variabili. I principali risultati sono i seguenti. In primo luogo, si osserva che in Europa la variazione del PIL regionale è, in media, positivamente correlata con la variazione dei consumi (panel A) e con la variazione delle esportazioni (panel C), mentre la correlazione è negativa con gli investimenti (panel B) e le importazioni (panel D). Facendo riferimento a tutte le regioni europee, non esiste alcun legame lineare tra gli incrementi del PIL e le variazioni dell’occupazione (panel F). Esistono, inoltre, molte regioni la cui posizione sul piano è molto distante dalla retta che interpola i dati, a dimostrazione del fatto che le politiche europee per l’innovazione generano risultati fortemente eterogenei da regione a regione. Una terza evidenza è che in molti casi, l’impatto delle politiche è negativo sugli investimenti e sulle importazioni e, quando è positivo, non supera mai l’1%. Nel caso delle esportazioni si osserva meno dispersione dei punti rispetto alla retta e un impatto medio che è il più elevato tra tutte le variabili considerate (le esportazioni aumenterebbero in media dello 0,86%, mentre basso sarebbe l’impatto medio su impatto su consumi (0,37%), investimenti (0,25%), importazioni (0,18%) e occupazione (0,15%). Combinando gli effetti sulle importazioni e sulle esportazioni si ottiene l’impatto sulla posizione commerciale delle regioni europee, che nella stragrande dei casi è positivo: in molti casi il miglioramento è dovuto al fatto che l’incremento delle importazioni è minore dell’incremento delle esportazioni; in molte altre regioni, l’effetto sul saldo commerciale è legato sia ad una riduzione delle importazioni che ad un incremento delle esportazioni. Il dato di sintesi che emerge è che le politiche per l’innovazione contribuiscono all’apertura commerciale delle regioni europee e che una buona proporzione della variazione del PIL regionale è spiegata dall’andamento delle esportazioni nette.

L’impatto paese per paese Al fine di cogliere potenziali specificità dei paesi membri, i risultati sono stati sintetizzati per i paesi con un numero di regioni maggiore di due. In estrema sintesi, si nota che la correlazione tra le variazioni del PIL e quella dei consumi è negativa in Austria, Belgio, Finlandia, Grecia, Ungheria, Italia, Polonia e nel Regno Unito. L’impatto sugli investimenti regionali è positivamente correlato con le variazioni del PIL delle regioni danesi, tedesche, olandesi, portoghesi, slovacche, spagnole e svedesi. Rispetto al dato europeo della figura 2, a livello di paese la correlazione tra PIL regionale ed importazioni diventa positiva nella Repubblica Ceca, in Danimarca e in Olanda. Sempre positiva è in ciascun paese la correlazione tra la variazione del PIL e le esportazioni e il saldo commerciale delle singole regioni. Infine, l’incremento del PIL indotto dalle politiche per l’innovazione risulta positivamente correlato con l’occupazione regionale solo in Danimarca, Germania, Olanda, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Regno Unito.

Sintesi La valutazione ex-ante delle politiche per l’innovazione del periodo 2014-2020 presentata In questo saggio breve indica che il PIL delle regioni europee potrebbe, in media, aumentare nel 2023 dello 0,67% e che queste variazioni saranno maggiori per i paesi membri e le regioni dell’Est dell’UE e per le altre regioni meno sviluppate dell’UE, tra cui quelle del Mezzogiorno d’Italia. Disaggregando l’analisi per singola variabile e per paese, si ricava un effetto medio sempre positivo, ma più elevato per le esportazioni e il saldo commerciale e meno marcato per le componenti interne (consumo e investimenti) della domanda aggregata. Tuttavia, la rappresentazione grafica dei risultati (a) indica la presenza di un’elevata differenziazione dell’impatto da regione a regione e (b) segnala come le variazioni del PIL siano correlate con le variazioni delle altre variabili in modo diverso a seconda dei paesi che si considerano. Un’implicazione di questi risultati è che se, in un paese, ad un incremento dell’impatto sul PIL regionale corrisponde una riduzione dell’impatto sulla variazione dei consumi e degli investimenti e un incremento dell’impatto sulla variazione del saldo commerciale, si deduce che quel paese seguirà in futuro un modello di sviluppo trainato dalle esportazioni, più di quanto facciano gli altri stati membri. È questo il caso dell’Italia.

[starbox id=2]